Study 研究

公開日: 2025.04.01

更新日: 2025.04.03

飲食店でのお酒の評価に対するBGMの効果

BGMによってワインや日本酒に対する印象が変わるのか、昭和女子大学の池上真平先生と検証実験を行いました。

飲食店でのお酒の楽しみ方は、提供される空間や雰囲気にも大きく左右されます。先行研究ではクラシック音楽が飲食店における消費意図を向上させると報告されています。※1

USENでは、BGMによってお酒の印象や評価をポジティブに感じてもらい、思わず注文したくなるような気持ちや、再来店したいという意向を促すことができないかと考え、昭和女子大学 池上真平先生監修のもと、実験を行いました。その結果、BGMによってお酒の味における「美味しさ」や「高級感がある」といった印象が向上することや、お酒の種類や価格帯によってBGMの影響の受けやすさが異なることがわかりました。

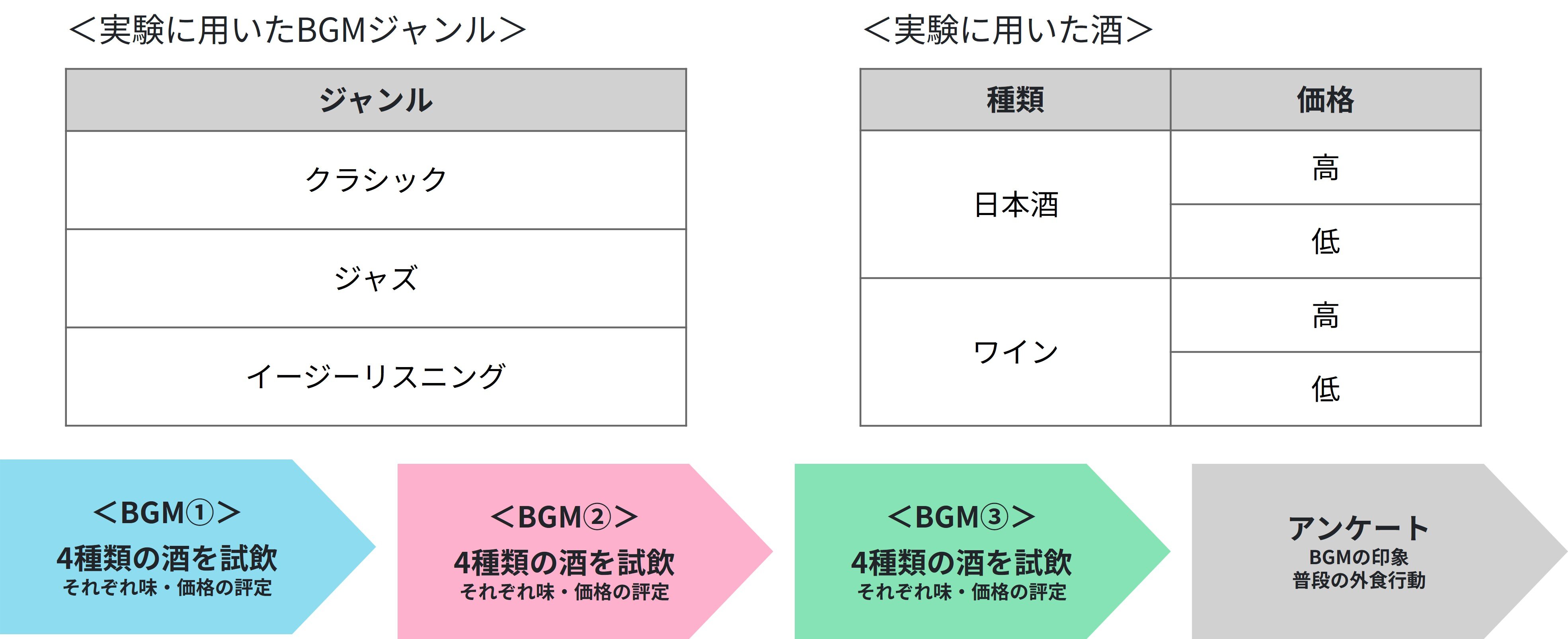

実験概要

30~50代の男女36名を対象に、BGMを聴きながら4つの酒を飲み、それぞれの酒について味の評価とグラス1杯あたりの価格推定をしてもらう調査を3つのBGM条件で繰り返しました。また、全てのBGM条件を行った後にBGMの印象や普段の外食行動に関するアンケートに回答してもらいました。

BGMは原曲が同じで、それぞれ「クラシック」「ジャズ」「イージーリスニング」のジャンルアレンジがされた楽曲を用いました。

酒はワインと日本酒のそれぞれ価格が異なる2つを選定し、参加者数名ごとに流すBGMと試飲する酒の順番をランダムに入れ替えて実施しました。

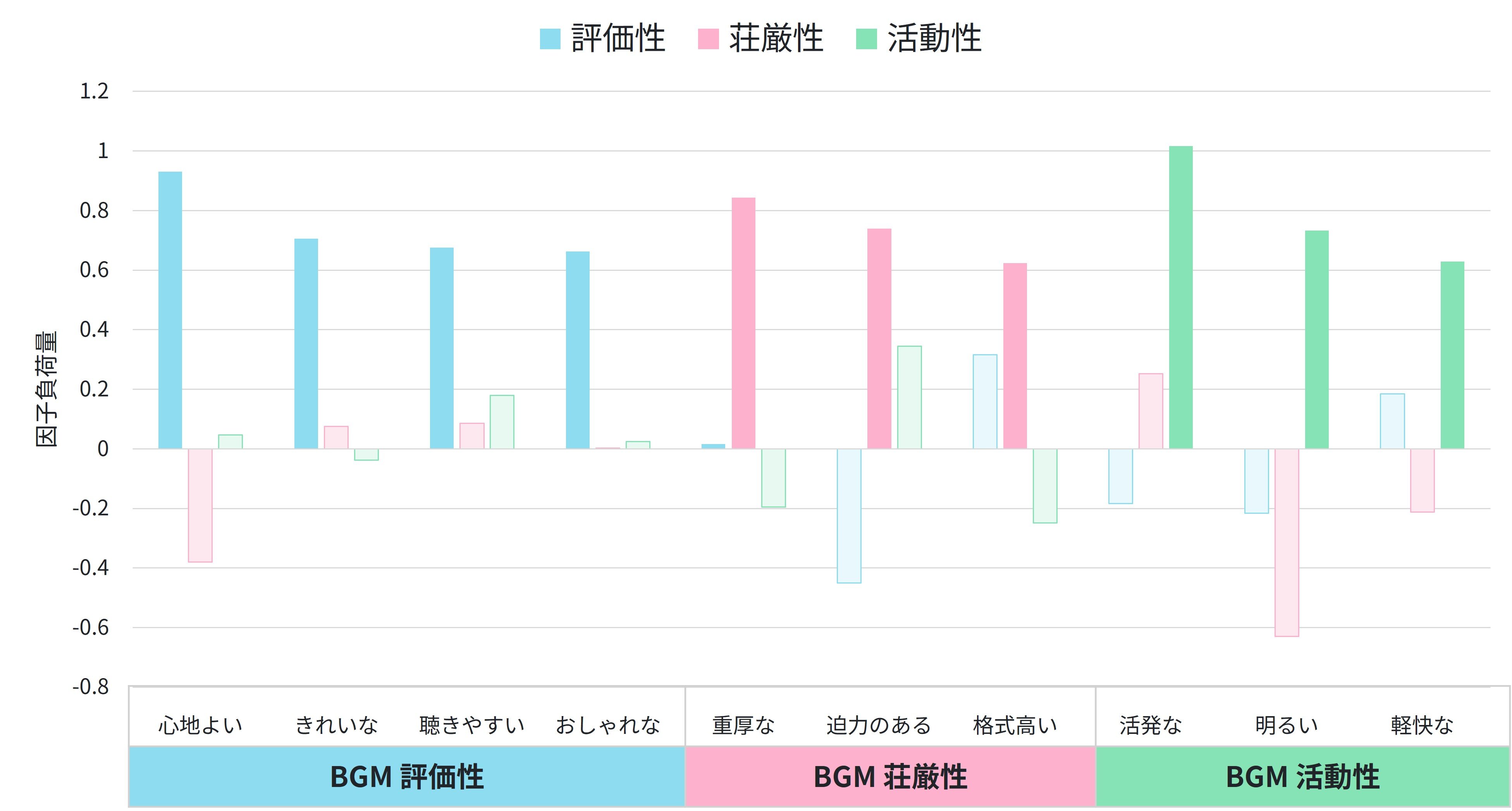

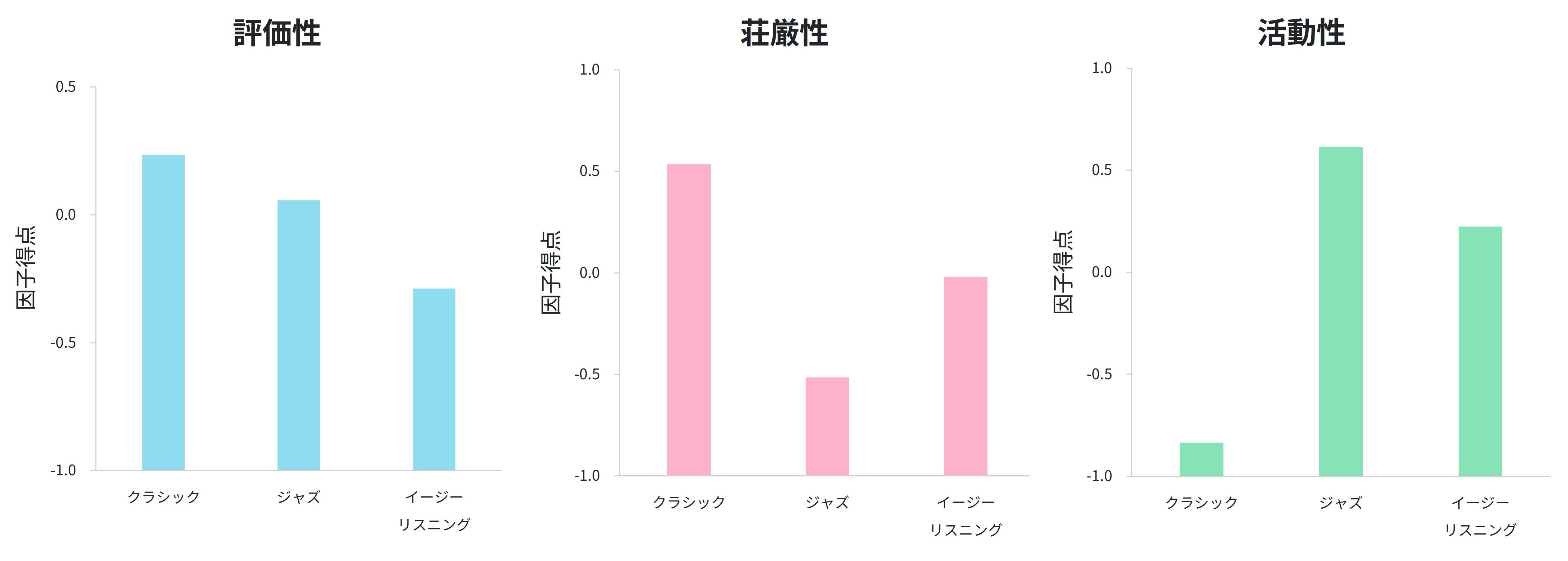

結果 -1- BGMの印象評定

BGMの印象に関するアンケートでの各項目が評価性(ポジティブーネガティブな評価)、荘厳性、活動性の3つの要素によって解釈できることがわかりました。

続いて要素ごとに各BGMジャンルの評定とその関係性をみたところ、クラシックは評価性と荘厳性が高く評価された一方で、活動性は低く評価されました。また、ジャズは活動性が高く評価された一方で、荘厳性は低く評価されました。イージーリスニングは評価性が低いという結果でした。

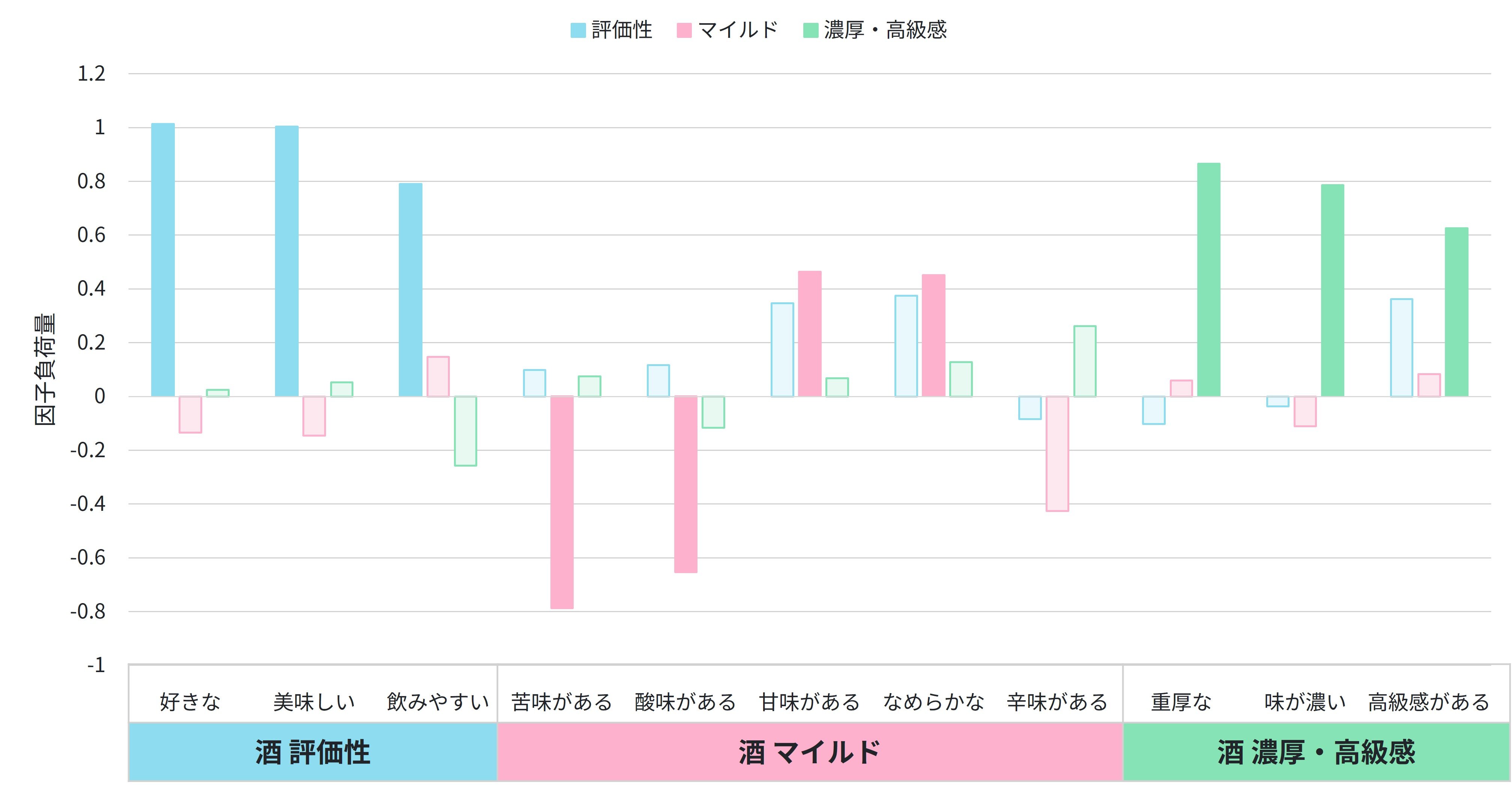

結果 -2- 酒の味評定

酒の印象に関するアンケートでの各項目が評価性(ポジティブーネガティブな評価)、マイルド、濃厚・高級感の3つの要素によって解釈できることがわかりました。

結果 -3- BGMの印象と酒の味の関係

階層的重回帰分析を行った結果、BGMが荘厳で活動的な印象であるほど、酒の味をポジティブに評価し、濃厚さや高級感を感じやすいことがわかりました。

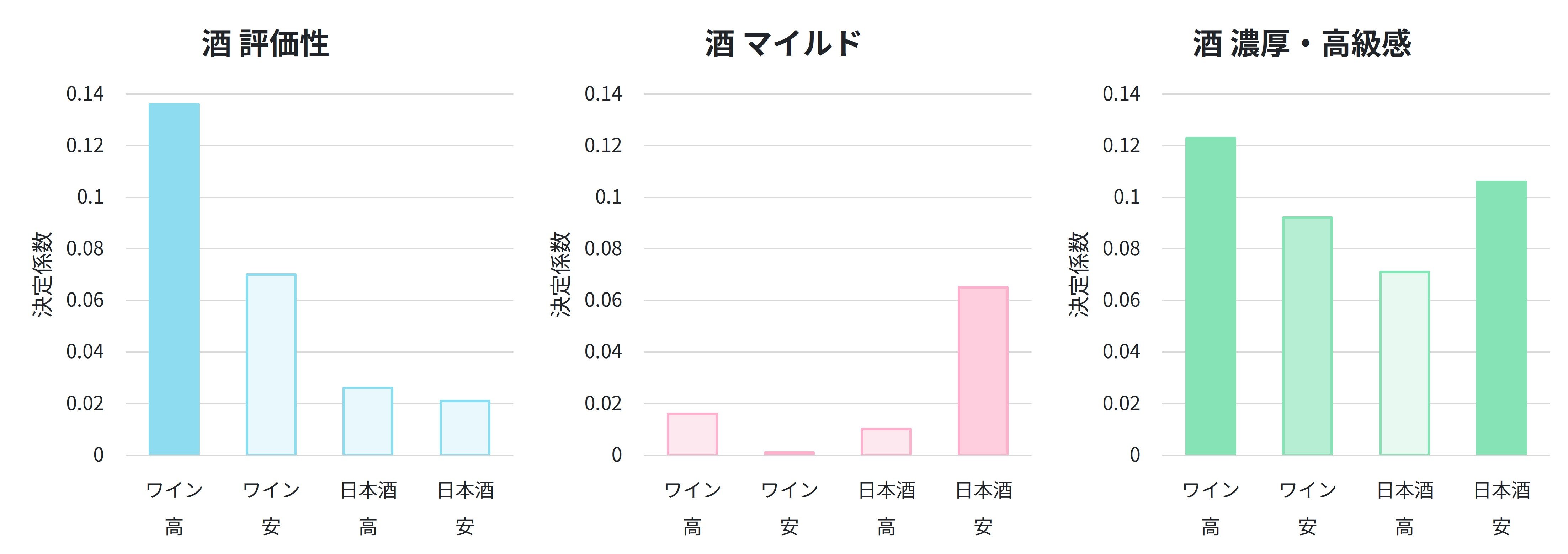

結果 -4- 酒の種類や価格ごとの評定

重回帰分析の結果、高価格のワインは酒の「評価性」や「濃厚・高級感」において、低価格の日本酒は酒の「濃厚・高級感」において、BGMの印象による影響を受けやすいことがわかりました。

今回の研究の結果から以下のことがわかりました。

・BGMの印象において、クラシックは評価性と荘厳性が高く評価された一方で活動性が低かった。

ジャズは活動性が高い一方で、荘厳性が低かった。イージーリスニングは評価性が低かった。

・BGMが荘厳で活動的な印象であるほど、酒の味をポジティブに評価し、濃厚さや高級感を感じやすい。

・高価格のワインは酒の「評価性」や「濃厚・高級感」において、BGMの印象による影響を受けやすい。

・低価格の日本酒は酒の「濃厚・高級感」において、BGMの印象による影響を受けやすい。

<共同研究:昭和女子大学 人間社会学部 心理学科 池上真平准教授>

【参考文献】

※1 Areni & Kim, 1993 North & Hargreaves, 1998; North et al., 2003, 2016; Wilson, 2003

キーワード:酒・売り上げ増加・飲食店・BGMの選び方

おすすめ番組

ポン酒ジャズ

BGMの印象によりお酒の味をポジティブ(濃厚さや、高級感を感じやすい)に評価できる可能性のある、活発で、明るく、軽快な印象を持つインストゥルメンタル楽曲を集めてお送りします。

ワイン・クラシック

BGMの印象によりお酒の味をポジティブ(濃厚さや、高級感を感じやすい)に評価できる可能性のある、重厚で、迫力のある、格式高い印象を持つインストゥルメンタル楽曲を集めてお送りいたします。

※詳しくは、お客様が加入されている各サービスのホームページをご覧ください。

・ USEN MUSIC GUIDE

・ Sound Design for OFFICE

【免責事項】

・本研究は、飲酒による健康リスクの低い参加者を対象に、十分な説明を行い同意を得た上で行ったものです。

・本ページの実験結果は、各種実験業務の委託により得た分析結果を記載したものです。

当社並びに当該分析結果は、何らかの効果を保証しているものではありません。

※本記事について、取材のご依頼や引用、転載をご希望の方は下記よりお問い合わせください。

「お問い合わせ」はこちら

研究者からのコメント

BGMが飲食行動に影響を及ぼすことは、多くの研究によって実証されています。なかでも過去いくつかの研究によって、クラシック音楽が飲食物の消費意図を向上させることが報告されてきました。しかし、なぜクラシック音楽にそのような効果があるのかはこれまで未知でした。すなわち、クラシック音楽に含まれるメロディ・リズム・楽器構成といった音楽的要素そのものが大事なのか、はたまたクラシック音楽が聴き手に与える印象の方がむしろ大事だったのかは、過去の研究だけでは判然としていなかったのです。今回の実験では、同一曲をクラシック、ジャズ、イージーリスニングという3つのジャンルにアレンジした演奏をBGMとして用い、それぞれのBGMのもとでお酒を味わっていただきました。分析の結果、単純にBGMのジャンルによってお酒の味が変わるわけではありませんでした。では何がお酒の味評価を変えたのかというと、BGMの聴取印象だったのです。実際には同じお酒を繰り返し飲んでいるのにもかかわらず、その時流れているBGMの「活動性」や「荘厳性」を高く評価している時には、お酒の評価性が高まり(例:好き・美味しい)、濃厚さや高級感も高まったのです。この結果は、飲食店においては先行研究の知見に基づき単純に「クラシック音楽を選べば良い」というわけではないことを意味しています。むしろジャンルそのものよりも曲の印象(特に荘厳さや活動性)を重視し、店舗空間との調和なども考慮した上でBGMを適切に選定することが、顧客の飲食体験を高めることにつながると考えられます。結果として、そのお店に対する満足度やリピート意図にも寄与する可能性があります。

昭和女子大学 人間社会学部 心理学科 池上真平准教授

博士(心理学)。2014年青山学院大学教育人間科学部助手、2017年同助教を経て、2019年昭和女子大学心理学科に着任。日本音楽知覚認知学会幹事。昭和女子大学生活心理研究所所員。専門は音楽心理学、認知心理学、実験心理学。人の感性を支える心の働きに関心を持っており、音楽が行動・感情・意志決定などに及ぼす影響やその心的プロセス等の研究をおこなっている。